आनंद पटवर्धन ने 1980 के दशक के बाद मजदूरों के हाशिये पर चले जाने की प्रक्रिया को दर्शाते हुए एक से ज्यादा फिल्में बनाई हैं। इंसानी हालात को संजीदगी और एक अंतर्दृष्टि के साथ समझने की उनकी काबिलियत के चलते ही ऐसा वे कर पाए हैं। वैसे तो उनकी हर फिल्म में इस सूत्र को कहीं न कहीं खोजा जा सकता है, लेकिन खास तौर से दो फिल्में उनकी ऐसी हैं जो मजदूर वर्ग के डगमगाते मुस्तकबिल से वास्ता रखती हैं। जब 1980 के दशक के आरंभ में वे कनाडा में रह कर पढ़ रहे थे, तब उन्होंने 40 मिनट की एक रंगीन फिल्म बनाई थी ए टाइम टु राइज़ । यह फिल्म ब्रिटिश कोलंबिया में प्रवासी भारतीय और चीनी मजदूरों की बदतर जीवन स्थितियों और कार्य स्थितियों पर केंद्रित थी जिसके चलते वहां कनेडियन फार्म वर्कर्स यूनियन का गठन हो सका था। फिल्म एक यूनियन बनाने की कोशिशों के खिलाफ श्वेत उत्पादकों व भारतीय मूल के ठेकेदारों द्वारा की गई कवायदों को दर्ज करती है। इस फिल्म में एक सिख वृद्धा है। श्वेत मालिकान और हमला करने में प्रशिक्षित उनके खतरनाक कुत्ते भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। वह बराबर शिद्दत के साथ अपना घर संवारती है, खेतों में काम करती है और साथ ही विरोध प्रदर्शनों का आयोजन भी करती है।

कनाडा की इस फिल्म के पंद्रह साल बाद पटवर्धन ने ऑक्युपेशन: मिल वर्कर (रंगीन, 20 मिनट, वीडियो) का निर्देशन किया जिसके बारे में वे खुद कहते हैं: ”कभी कपड़ा मिलें बंबई की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करती थीं। हज़ारों की तादाद में इनमें काम करने वाले मजदूर इस शहर के सर्वहारा वर्ग की संस्कृति को गढ़ते थे। आज बढ़ते विदेशी निवेश और रियल एस्टेट की बढ़ती कीमतों के चलते इन मिलों को चलाते रहने से ज्यादा मुनाफा इन्हें बेच देने में है। यह फिल्म हाइ-8 वीडियो में रिकॉर्ड की गई है और प्रबंधन द्वारा दि न्यू ग्रेट ईस्टर्न मिल में तालाबंदी के चार साल बाद मजदूरों के जबरन कब्ज़े की कहानी को दर्ज करती है।”

कनाडा वाली फिल्म की तरह इासमें भी मजदूरों की प्रवक्ता एक औरत है। वह एक युवा श्रमिक है जो मजदूरों के कब्ज़े के बाद वहां आई पुलिस से बहुत साहस व साफ़गोई के साथ बात करती है। मिल के दोबारा खुलने पर जश्न का दृश्य उस अतीत का आवाहन करता प्रतीत होता है जब साचा (यानी करघा) उस प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने का प्रतीक हुआ करता था जिसने भारत के इस अहम औद्योगिक शहर के निर्माण की नींव रखी थी। उस वक्त तक बंबई का मजदूर समूचे भारतीय राष्ट्र के गौरव और रश्क़ का बायस होता था, जब तक कि ठाकरे और उनके शिव सैनिक इस परिदृश्य में एक नापाक परिघटना की तरह उभरकर सामने नहीं आ गए और उन्होंने समाज को बांटने वाली राजनीति नहीं शुरू कर दी। बंबई का मजदूर न केवल मिलों में बल्कि रेलवे, पोर्ट, बंदर और तमाम उन जगहों पर मौजूद होता जहां सम्मानजनक काम उपलब्ध था, भले ही उसमें मेहनताना वाजिब न मिलता हो और कार्यस्थल पर काम करने की स्थितियां दुष्कर रही हों।

हर सच्चा कलाकार एक अंतरराष्ट्रीयतावादी होता है। वह चाहे कितना ही अपनी जड़ों से जुड़ा हो, लेकिन उसकी कला का मूल्य सार्वभौमिक होता है। पटवर्धन अपनी फिल्मों में अपने पात्रों के समक्ष मौजूद गंभीर मुद्दों को ऐसी समझदारी से बरतते हैं कि एक परिपक्व दर्शक के लिए उनकी फिल्म भारतीय अनुभवों का बड़ी आसानी से अतिक्रमण कर जाती है। मुट्ठी भर लोगों द्वारा इकट्ठा अकूत दौलत के बीच अधिसंख्य जनता की अविश्वसनीय गरीबी, अज्ञानताजन्य पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रहजन्य क्रूरता, जो अकसर धार्मिक ही होती है; प्रवासी मजदूरों और सामंतवाद के हमले से विस्थापित हुए अन्य समूहों की नियमित समस्याएं; या फिर असंतुलित समाजार्थिक विकास को पैदा करने वाले अथवा उसके परिणामस्वरूप पैदा हुए अंतर्विरोध- वे ऐसे मुद्दों को बड़ी सहजता के साथ दिखा देते हैं।

इस संबंध में उन दो प्रतिष्ठित फिल्मकारों के शब्द याद आते हैं जिन्हें वैसे तो उनकी फिक्शन के लिए जाना जाता है पर जिनके काम में वृत्तचित्र का प्रचुर पुट भी समाहित है। हम्बर्तो सोलास और अकी कुरिस्माकी के काम में आप वही सरोकार और सबसे निचले पायदान के लोगों के प्रति वही संजीदगी देख पाते हैं जहां से पटवर्धन का समूचा काम निकला है। उनका कहा एक ऐसी दुनिया का आवाहन करता है जो दुर्भाग्य से अब हमारी चेतना से ही विदा हो रही है, जहां मजदूर वर्ग के आदमी और औरत प्रतिष्ठा व इज्जत के साथ जिया करते थे।

एक जिम्मेदार कलाकार के बतौर क्यूबा के मरहूम ‘ऐतिहासिक मेलोड्रामाटिस्ट’ सोलास का समूचा करियर 1958 के उस इंकलाब से उपजी आकांक्षाओं से चालित है, जिसे आज की तारख में अमेरिका, वेटिकन और क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर मौजूद ताकतवर गिरोह मिलकर पलटने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने केरल अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2004 में जूरी के अध्यक्ष की हैसियत से कहा था, ”संस्कृति में उत्तर-आधुनिकता का नया विचार बहुत खतरनाक है। वह कहता है कि आपको किसी राजनीतिक या दार्शनिक विचार से जुड़ा नहीं होना चाहिए, कि आपको वास्तविकता के राजनीतिक और दार्शनिक आयाम के पार होना चाहिए। लातिन अमेरिका के कई फिल्म निर्देशकों ने यह राह चुनी, लेकिन मुझे लगता है कि यह स्वाभाविक ही था। समाजवादी योरप के विखंडन ने हताशा के बोध को जन्म दिया। अब हम उससे उबर रहे हैं। मुझे लगता है कि इतिहास में यह काफी बेहतरीन पल है क्योंकि आखिरकार हमें राजनेताओं जितना ही रचनात्मक होना पड़ रहा है।”

सोलास जिस वक्त ये भविष्यदर्शी बातें कह रहे थे- भविष्यदर्शी इस अर्थ में कि इसके कोई पंद्रह साल बाद लातिन अमेरिकी देशों ने एक के बाद एक अपने यहां वाम रुझान वाली उन ताकतों को सत्ता में चुनकर भेजा जो अतीत के गरीब-विरोधी ढांचों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध थीं- उसी दौर में फिनलैंड के सर्वहारा वर्ग से आने वाले फिल्म निर्देशक अकी कुरिस्माकी ने कहा था, ”न केवल फिनलैंड में बल्कि पूरी दुनिया में बेरोजगारी की हालत इतनी बदहाल है कि मैं मानता हूं इस क्षण पर बनी कोई भी फिल्म का उद्देश्य इसके सिवा कुछ और नहीं हो सकता कि एक ओर वह लोगों को उम्मीद बंधाए और दूसरी ओर इन स्थितियों को दर्ज करे।” कुरिस्माकी आगे किसी मजदूर की मन:स्थिति पर बेरोजगारी के विनाशक प्रभावों का जिक्र करते हैं जिसे मंदी के बाज़ार में सेवा से च्युत कर दिया गया हो और अगली नौकरी तलाश पाना जिसके लिए मुश्किल हो चला हो।

अपने-अपने विशिष्ट तरीकों से पटवर्द्धन, सोलास और कुरिस्माकी ने कला और संस्कृति के क्षेत्र विचारों और छवियों का एक प्रभावी राजनेता होने की कोशिश की और कर रहे हैं- ऐसा राजनेता जो व्यक्तियों और संकटग्रस्त पुरुषों व स्त्रियों की सामूहिक कहानियों को संकुचित हो चुकी दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। एक ऐसा राजनेता जो राजनीति से संलग्न तो है लेकिन राजनीति नहीं करता। इस बात पर ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे स्त्री व पुरुषों में से ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने काम में समय के साथ महारत हासिल करने के आधार पर भी दो जून की रोटी कमा पाने में सक्षम हो।

आनंद पटवर्द्धन के बारे में यह कहा जा चुका है कि ”लगातार सरकारी उपेक्षा, अस्वीकार्यता, बंदिशों और खुले तौर पर भेदभाव को झेलते हुए वे अपने आप में एक परिघटना बन चुके हैं।” शायद किसी भी सृजनात्मक कलाकार का रास्ता भी यही होना चाहिए, जो राजनीतिक उत्पीड़न, सामाजिक अन्यायों और आर्थिक असमानताओं से जूझने का मन रखता हो और जिसका सतत उद्देश्य ”अज्ञानता से भरी हुई यथास्थितिवादी दुनिया में लोगों को शिक्षित करना, उजागर करना, सूचित करना, सुधार करना और बदलाव लाना” हो।

पटवर्द्धन (1950 में जन्म) भारत के सबसे मशहूर ओर प्रतिष्ठित डॉक्युमेंट्री फिल्मकार हैं। वे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां उनके आलोचक भी चुप मार कर उनकी फिल्में देखते हैं और उनके साथ सम्मानजनक तरीके से बहस करते हैं। इस मंजिल तक पहुंचने में उन्होंने अपनी तीव्र मेधा व विशिष्ट सामाजिक चेतना के इस्तेमाल तमाम मोर्चों पर चार दशक से ठोस कड़ी मेहनत की है। पटवर्द्धन को हालांकि समूचे उपमहाद्वीप में और उसके पार भी एक निर्भीक और अथक एक्टिविस्ट के तौर पर देखा जाता है- एक ऐसे सचेतक के तौर पर जो अपनी जिंदगी का अधिकतर समय भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लिखने, बोलने और विरोध प्रदर्शन करने में लगाता है। सांप्रदायिकता, वर्गीय असमानताओं और राजनीतिक बुराइयों से लेकर मजदूर वर्ग की बदहाली और लिंग/जाति आधारित भेदभाव तक पटवर्द्धन ने एक साथ तमाम बीमारियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और इसमें अपनी अथक ऊर्जा, अंतर्दृष्टि व साहस का निवेश किया है।

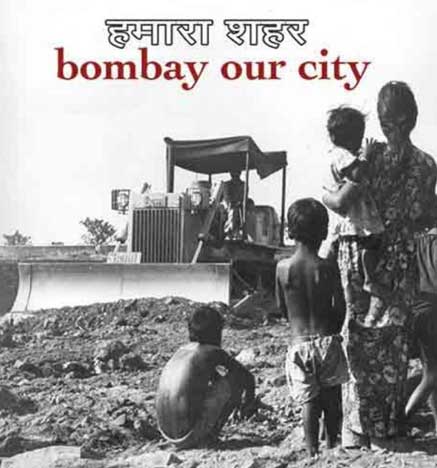

सामाजिक रूप से सचेत दर्शकों की निगाह में पटवर्द्धन पहली बार अपनी शुरुआती श्वेत-श्याम राजनीतिक फिल्मों वेव्स ऑफ रिवॉल्यूशन (इंदिरा गांधी के निरंकुश राज के खिलाफ़ बिहार में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन पर आधारित) और प्रिज़नर्स ऑफ कॉन्शिएंस (भारत की भीड़ भरी बर्बर जेलों में बिना सुनवाई के बंद राजनीतिक कैदियों पर आधारित) के माध्यम से आए। सत्तर के दशक की इन दो फिल्मों में उनकी जो अनुभूति और समझ दिखी, उसने बड़े कैनवास पर 1985 में हमारा शहर (बॉम्बे- आवर सिटि, रंगीन, 35 एमएम, 82 मिनट) के रूप में परिपक्वता हासिल की। शहरी संपन्नता और उदासीनता के साथ गरीबों, बेरोजगारों और बेघरों के आक्रोश व आंसुओं के इस द्वंद्व के दस्तावेजीकरण के चलते पटवर्द्धन माना जा सकता है कि कायदे से बड़े पैमाने पर दर्शकों की नज़र में अब तक आ चुके थे।

सेलुलॉयड के किसी शल्यचिकित्सक की कुशलता के साथ इस फिल्मकार ने जनता की निगाह से अब तक छुपे भारत की कॉरपोरेट व वाणिज्यिक राजधानी के सौदर्य से जुड़े सावधानीपूर्वक रोपे गए मिथकों को परत दर परत उघाड़ कर रख दिया। पुलिसकर्मी रिबेरो से लेकर कारोबारी गोदरेज और नागरिक सुखतांकर तक तमाम प्रतिष्ठित किरदारों की करीब से पड़ताल की गई औश्र उनकी कमजोरियों को उजागर किया गया। कह सकते हैं कि अब तक किसी भी फिक्शन या डॉक्यु फिल्म ने इतने सशक्त तरीके से नागरिक प्रतिनिधियों, पुलिसवालों, नेताओं, कारोबारियों और विज्ञापन जगत के लोगों के बीच के गठजोड़ को उजागर किया होगा, जो बंबई की धड़कन है।

हमारा शहर के बारे में पटवर्द्धन कहते हैं, ”यह फिल्म स्पेस और संरचना की उस राजनीति पर एक निबंध के जैसी है जो अब तक इस देश के अतार्किक विकास के खाके को तय करते आई है। यह फिल्म राजनीतिक डॉक्युमेंट्री की परिभाषा की ओर एक विशिष्ट प्रस्थान है जो साथ ही एक समाजशास्त्रीय टिप्पणी भी है। इस फिल्म ने सचेत तौर पर काउंटर-सिनेमा के निर्माण के विकास क्रम का आग़ाज़ किया है।”

हमारा शहर को बनाने में पटवर्द्धन ने अलग-अलग तत्वों का परस्पर संलग्नता के साथ इसतेमाल किया है। इनमें व्यापक लाइव फुटेज, कभी-कभार होने वाले नाटकीय प्रहसन, तस्वीरें और खुले में सामूहिक गान आदि शामिल हैं। प्रत्येक तत्व राज्य और वर्गीय क्रूरताओं के खिलाफ सर्वहारा वर्ग के प्रतिरोध को और धारदार तरीके से सामने लाता है- वे क्रूरताएं जो लोकतंत्र, कानूनी नियम और बंबई को साफ व सुंदर बनाने के नाम पर लगातार जारी हैं। हमारा शहर के साथ पटवर्द्धन ने एक बेहद सहज शैली विकसित की जिसने डॉक्युमेंट्री की संस्कृति औ चलन को वहां से कई कदम आगे ले जाकर खड़ा कर दिया जहां एस. सुखदेव और लोकसेन लालवानी जैसे शुरुआती वृत्तचित्र निर्माता उसे आधिकारिक या अन्यथा दबावों व समझौतों के तले छोड़ गए थे।

एक उदासीन नगर निगम द्वारा विभिन्न एलीट समूहों की शह पर झुग्गियों के उजाड़े जाने और पटरियों को तोड़े जाने की व्यापक कवरेज हमारे सामने असंख्या विस्थापित परिवारों के इतिहासों को सामने रख देती है जो एक नहीं कई बार बेघरबार हो चुके हैं। इनमें से तमाम परिवार ऐसे हैं जो पहले अपने गांव से विस्थापित हुए और भोजन व आश्रय की तलाश में बंबई आए। अगर इस शहर के किसी कोने में उन्हें थोड़ी जगह पैर रखने को मिली भी, वह भी आम तौर से निर्माण मजदूर के रूप में जिसकी सुरक्षा के लिए यूनियनें नहीं होती हैं, तो उन्हें वहां से भी सरकारी आदेश पर उजाड़ दिया गया। एक से दूसरी जगह दर-दर भटकने वाले ऐसे लोगों के बारे में कुछ जानकार जन प्रतिनिधि अमान और उत्पीड़न की ऐसी भयावह कहानियां सुनाते हैं जैसा कि किसी भी सभ्य समाज में नहीं घटना चाहिए।

मसलन, अपनी गोद में अपने बच्चे को चिपटाए एक कृशकाय मां तमिल में बताती है कि कैसे उसके परिवार और तमाम अन्य लोगों को वे लोग जानवरों की तरह बरतते हैं जब उनके घर ढहाने और उन्हें उनकी रिहाइशों से खदेड़ने के लिए वहां आते हैं। एक युवा महिला उन पत्रकारों और छायाकारों पर नाराज़ होती है जो वैसे तो झुग्गियां तोड़े जाने के वक्त उनके यहां आते हैं लेकिन बाद में पता नहीं करते कि उनके साथ क्या हुआ। एक शांत और आक्रोशित व्यक्ति अपनी एक टांग पर उछलते हुए यह दलील देता है कि आखिर सरकार और अदालतें इस मामले में और ज्यादा न्यायपूर्ण व सहिष्णु दृष्टि क्यों नहीं अपनाती हैं। प्रत्येक की गवाही पहले वाले के मुकाबले ज्यादा भेदक होती है। पीडि़तों को ऐसा लगता है और शायद ठीक ही लगता है कि पत्थरदिल लोगों को बदल पाने का कोई रास्ता नहीं है।

इंसानी स्वभाव से उलट हम देखते हैं कि विस्थापन और विध्वंस के शिकार लोग इतनी जल्दी हार नहीं मानते। अगर उन्हें बिखरने से रोकने वाली कोई एक चीज़ है, तो वो है विस्थापितों के बीच की एकजुटता। जब बंबई की खुराफाती बारिश आसमान से गिरती है, तो वह हिंदु, मुसलमान और दलितों को अपने आप एक कर देती है। लोग एक-दूसरे का खाना साझा करते हैं और एक-दूसरे की बदकिस्मती के भी साझीदार बन जाते हैं। आपदा चाहे इंसान की बनाई हो या कुदरती, उजड़े हुए परिवारों की तस्वीरें हर बार ही सबको संवैधानिक व कानूनी गारंटी के समूचे मुहावरे पर एक टिप्पणी जैसा मार करती है। ये तस्वीरें एक भव्य विडंबना को भी दर्शाती हैं कि जिन लोगों ने विशाल होटल और आवासीय परिसर बनाए और पैसेवालों की जिंदगी को आसान बनाया, वे खुद बेघरबार और भूखे हैं। इसके उलट आप अगर विध्वंस और उजाड़ के पक्ष में दलील देने वाले शोषकों की बातें सुनेंगे, तो पाएंगे कि दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में इस किस्म की शिक्षा आपको नहीं मिल सकती।

रोजमर्रा के संघर्ष की भट्ठी में तपी हुई स्पेसहीन और संरचनाविहीन लोगों की एकजुटता फिल्म के तमाम गहरे दृश्यों में दिखती है। खासकर एक दृश्य जो दर्शक को सबसे ज्यादा झकझोरता है, वह एक मुसलमान परिवार में नवजात की मौत का है। उसकी मां को मनाना मुश्किल है। उसका हाहाकारी शोक और मरे हुए बच्चे को अपनी गोद में लेकर चुपचाप टहल रहे बाप का मौन मिलकर संवेदना का ऐसा गहरा दृश्य रचता है जिसे किसी भी भाषा में अभिव्यक्त करना असंभव है। मां की गोद से बच्चे को जब छीना जाता है, उस वक्त मां की चीत्कार और बंबई के बेपरवाह ट्रैफिक के बीच से चुपचाप गुजरती अंतिम यात्रा का सन्नाटा आपस में मिलकर एक विपर्यय रचता है, जहां किसी को किसी भी गरीब के साथ हुए हादसे से कोई सरोकार नहीं है। इससे त्रासदी की जो बेहद निजी प्रकृति उभरती है, वह महानगर की खोखली हृदयता और इसमें होने की निरर्थकता के साथ एक तीव्र विपर्यय रचती है।

पटवर्द्धन की फिल्मकारी में छोटे तबके के परिवारों की कहानी बार-बार लगातार आती है। राज्यसत्ता के विभिनन उपकरणों द्वारा तलछट के वासियों पर किए जा रहे तमाम जुल्म को दिखाने के क्रम में पटवर्द्धन ने अकसर प्रतिबंधों को न्योता देने का काम किया है। उनकी कोई भी फिल्म इतनी आसानी से संपादन की मेज़ से सभागार तक नहीं पहुंच पाती। यह बात अपने आप इस निर्देशक की पक्षधरता की गवाही देती है। यह सौभाग्य की बात है कि हर बार सेंसर की सूरत में इस देश की अदालतों ने उनके समर्थन में फैसले दिए हैं और अपना काम जारी रखने की उन्हें सहूलियत भी दी है।

एक के बाद एक अपनी फिल्मों में पटवर्द्धन जिन वंचित लोगों के बारे में लगातार बात करते जाते हैं, उनकी जिंदगी और चेतना में क्या उन्होंने एक चिंगारी भी जलाने का काम किया है या नहीं, यह जानने के लिए आपको उन सार्वजनिक स्थलों पर जाना पड़ेगा जहां इनकी फिल्मों का प्रदर्शन होता है। आप पाएंगे कि फिल्म के किरदार भी वहीं उपस्थित होते हैं। ये फिल्में रोजाना के संघर्ष से उपजे उनके आक्रोश और हताशा के बरक्स प्रतिष्ठा और इंसाफ की उनकी तलाश को जीवित रखने का काम करती हैं। अगर बीते चालीस साल में देश के तमाम हिस्सों में सैकड़ों दर्शकों ने हमारा शहर देखी है, तो आज भी बंबई व आसपास के नगरों में हजारों की संख्या में लोग घंटों उनकी ताज़ा फिल्म के प्रदर्शन के लिए एक पैर पर खड़े रहे हैं जिसका नाम है जय भीम काम्रेड। यह फिल्म दलित आंदोलन के विभिन्न आयामों और इतिहास से ताल्लुक रखती है। असंख्य दलित परिवार जिस गंदगी और गंद में जीने को मजबूर हैं, पटवर्द्धन उसके बीच से आंबेडकर की सच्ची संतानों को खोज निकालते हैं। यह फिल्म जितना समकालीन दलितों के निजी और सामूहिक पहचान से वास्ता रखती है और उन महान नायकों से जिन्होंने दलितों को पहली बार एक सशक्त स्वर दिया, उतना ही इसका लेना-देना भारतीय राश्अ्र और समाज के साथ है जो दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। एक अर्थ में देखें तो इस फिल्म के बीच हमें हमारा शहर में ही मिलते हैं जिसमें प्रवासी परिवारों के वे किरदार मौजूद हैं जिनका मध्यवर्गीय व अभिजात्य समाज व्यवस्थित रूप से दोहन करता है और इनकी उपयोगिता खत्म हो जाने पर चाय में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देता हे।

प्रवासी श्रमिकों और महानगर में उनकी रिहाइशों के विध्वंस के विषय पर सशक्त विमर्श खड़ा करने के चलते देश भर में मिले अपने समर्थकों के अलावा हमारा शहर को सर्वश्रेष्ठ नॉन-फिक्शन फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और पेरिस में सिनेमा डी रील में स्पेशल जूरी पुरस्कार से नवाजा गया, जो कि दुनिया में नृशास्त्रीय और जातीय विषयक फिल्मों का सबसे बड़ा मेला होता है। इस फिल्म को मिले सम्मानों की परिणति फिल्फेयर के रूप में हुई जब इसे 1986 में सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन के पुरस्कार से नवाज़ा गया। यह पुरस्कार फिल्म की व्यापक स्वीकार्यता का संकेत था।

हमारा शहर की सबसे बड़ी उपलब्धि हालांकि इस बात में दिखती है कि इसने उस वक्त तक मोटे तौर पर सरकारी प्रचार का वाहन रहे वृत्तचित्रों की परंपरा को इसने तोड़ा और साहसिक वृत्तचित्रों के समूचे घराने का यह प्रस्थान बिंदु बनी। इस किस्म की फिल्मों में हम रंजन पलित और वसुधा जोशी की वॉयसेज़ फ्राम बलियापाल को गिन सकते हैं ग्रामीण ओडिशा में लोकप्रिय विरोध के बीच एक सरकारी रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र बनाने की योजना पर केंद्रित है। ऐसी ही फिल्म चलम बेन्नूरकर की चिल्ड्रेन ऑफ कुट्टी जापान थी जिसमें तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा कारोगार में काम करने वाले मासूम बच्चों की कहानी दिखायी गई थी।

जिसे हम ‘न्यू इंडियन डॉक्युमेंट्री’ कहते हैं, उसका अगर वास्तव में किसी को प्रणेता कहा जा सकता है तो वे पटवर्द्धन ही हैं, जिन्होंने न केवल अपने साथ काम कर रहे लोगों को प्रेरित किया बल्कि उन्हें भी जो उनके मानने और चाहने वाले हें।

एक ऐसी नई व्यवस्था की तलाश में जहां मज़हबी और सियासी असहिष्णुता कुछ कम मात्रा में हो और जहां वर्गों, लिंगों, आस्थाओं और विचारों के बीच का घर्षण उम्मीद, आशा व दयालुता की एकजुटता के खिलाफ खड़ा हो सके, आनंद पटवर्द्धन अनादर्श कैमरे को सचेत रूप से अपना औज़ार बना देते हैं और उनके साथ उनकी अंतरात्मा लगातार एक सच्चे साथी की तरह कायम रहती है। वैज्ञानिक प्रगति, देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव या फिर लोगों के सहज उपभोग के लिए सत्ता द्वारा बेचे जाने वाले किसी भी विचार के नाम पर इस उपमहाद्वीप को विनाश के कगार पर खड़ा किए जाने की कवायदों के आलोक में पटवर्द्धन चीज़ों को उनकी सतही पहचान के रूप में लेने को तैयार नहीं होते, और यह हमारा शहर व बाद की फिल्मों में साफ़ दिखता है। राजनीतिक सत्ता प्रतिष्ठान और अभिजातों द्वारा लगातार फैलाए जा रहे झूठ से इतर पटवर्8न की फिल्मों में सामने आने वाले शोषित और संकटग्रस्त परिवार घुटने टेकने को तैयार नहीं दिखते।

कई मायनों में देखें तो विध्वंस, विस्थापन और गरीबों के इससे पैदाहोने वाले दर्द के बीच एक बागी मजदूर परिवार की कहानी को उकेरने वाले वृत्तचित्र क्वार्टर नंबर 4/11 को करीब 25 साल पहले बनी पटवर्द्धन की हमारा शहर का विस्तार माना जा सकता है। पटवर्द्धन के कई आलोचक उनके काम के महत्व की उपेक्षा करने में लगातार जुटे रहते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि उनके आलोचकों की बनाई तमाम फिल्में खुद पटवर्द्धन की फिल्म से ही प्रेरित दिखती हैं।

”क्वार्टर नंबर 4/11 शहरी रियल एस्टेट विकास का एक जमीनी आख्यान है जिसे कारखाने के एक पूर्व मजदूर शम्भु प्रसाद सिंह की नियति के माध्यम से दिखाया गया है, जो दक्षिणी कलकत्ता में हुए विकास का शिकार किरदार है। दस साल तक शूट की गई यह फिल्म एक शख्स की उस जंग में हार पर केंद्रित है जहां वह अपनी पैदाइश और आजीविका की ज़मीन को कस के पकड़े रहना चाहता है। यह उस व्यक्ति का आख्यान है जिसे उसकी ज़मीन से ही वंचित किया जा रहा है ताकि विकास के लिए ‘जगह’ बन सके।”

ये शब्द कलकत्ता की फिल्मकार रानू घोष के हैं जो विकास के नाम पर हो रहे लूटपाट के समकालीन कैंसर की आलोचना इस फिल्म में करती हैं, जिसका माध्यम फिल्म में एक बिहारी मजदूर को बनाया गया है जिसने अपने परिवार को हुई तमाम असुविधाओं और धमकियों के बावजूद अपना कंपनी क्वार्अर खाली करने से इनकार कर दिया है। शम्भु के पिता और दादा शहर के जाधवपुर स्थित उसी विशाल उषा कारखाने में काम कर चुके हैं। पीछे उनके पास कुछ खेती की ज़मीन भले थी, लेकिन अनिवार्यत: यह परिवार मजदूर तबके से आता है जो शहरी स्पेस में अपने अच्छे दिन देख चुका है।

अस्सी के दशक में वाम मोर्चे की सरकार के दौरान अपनी बंदी से पहले दशकों तक उषा कंपनी सीलिंग पंखे ओर सिलई मशीन बनाती रही जिनकी लोकप्रियता देश-विदेश हर जगह हुआ करती थी1 उषा एक ऐसा ब्रांड था जिसे लोग तुरंत पहचान जाते थे और उस पर भरोसा करते थे। मजदूर यूनियनों के आंदोलन को अपनी उत्पादकता और उत्पादन के लिए प्रतिकूल मानते हुए कंपनी के दिल्ली स्थित मालिकों ने कारखाने में तालाबंदी कर दी जिससे शम्भु जैसे सैकड़ों मजदूर सड़क पर आ गए। बंदी के बाद मालिकों और सात ताकतवर रियल एस्टेट डेवलपर कंपनियों के बीच कारखाने की जमीन की बिक्री की सौदेबाज़ी शुरू हो गई। प्रिंस अनवर शाह रोड पर स्थित कारखाने के भीतर मजदूरों के क्वार्टर हुआ करते थे। जब डेवलपर यहां आए, तो शम्भु को छोड़कर सभी मजदूरों ने अपना मकान खाली कर दिया जबकि उनमें से अधिकतर यहीं पैदा हुए थे। ये लोग नए मालिेकों की धमकियों का सामना नहीं कर पाए।

यह फिल्म विशालकाय क्रेनों, बुलडोज़रों, हथौड़ों और वर्दीधारी सुरक्षाकर्मियों की लंबी-चौड़ी फौज के आगे शम्भु और उनके परिवार के प्रतिरोध का एक आख्यान है। रानू घोष पूरी कामरेडाना सहानुभूति के साथ इस समूची कहानी को नवयथार्थवादी शैली में दर्ज करती हैं।

क्वार्टर नंबर 4/11 (2011, डिजिटल, 70 मिनट, अंग्रेज़ी सबटाइटिलों के साथ हिंदी व बांग्ला में) एक अकेले पड़ चुके परिवार की नियमित और उदासीन दिनचर्या को दर्शाती है। यह परिवार अपने शोषकों को जीत का अहसास किसी कीमत पर नहीं देने को तैयार था। इस तरह दर्शक खुद ही कल्पना करने के लिए छोड़ दिया जाता है कि आखिर इस परिवार को रोज़ाना किन बर्बरताओं का शिकार होना होता होगा, खासकर सूरज डूबने के बाद इसके ऊपर कितना मानसिक दबाव रहता होगा। घर का चूल्हा कायम रखने के लिए शम्भु ने जहां एि मिनिबस कंडक्टर की नौकरी पकड़ ली, वहीं उसकी पत्नी पूजा ने रसोइ्र, सिलाई और सफाई का काम शुरू कर दिया और बच्चे की देखभाल करने लगी। उनका बच्चा टीवी देखता है, रात में होमवर्क करता है और सुबह स्कूल जाने की तैयारी करता है। रानू घोष परिवार के भीतर मौजूद खाली जगहों में प्रवेश करती हैं और इन तीन वंचित लेकिन संकल्परत व्यक्तियों की जिंदगी के विवरणों को पूरे दिलो दिमाग के साथ दर्ज करती हैं।

इंसानी स्वभाव ही ऐसा होता है कि असीम दुख के बीच भी वह मनोरंजन की खुराक के बगैर नहीं जी सकता। शम्भु प्रसाद जैसा वंचित परिवार भी बिना लड़े घुटने नहं टेकना चाहता क्योंकि उसे भरोसा है कि दुश्मन गलत है और वह सही है। जब पूरा शहर दुर्गा पूजा या छठ मना रहा होता है, तो क्या यह मुमकिन है कि शम्भु का बेटा, उसकी पत्नी और वह खुद इन उत्सवों से कट कर रह पाते। वे इसमें शामिल होते हैं, भले ही उनके पास संसाधन कम हों लेकिन उनका दिल बड़ा है। क्वार्टर संख्या 4/11 के इर्द-गिर्द दिन-रात चलने वाली कारीगरी और भय का तमाम कारोबार भी सिंह परिवार की जिजीविषा को छीन पाने में अक्षम है।

घोष काफी निर्लिप्तता के साथ क्वार्टर के भीतर ओर बाहर के घटनाक्रम को दर्ज करती हैं जबकि देखने वाले को लगातार लग रहा है कि अब तो इस मकान के दिन लदने वाले हैं। फिल्मकार खुद परिवार की नियमित के साथ नत्थी है, लेकिन ऐसा किसी प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखता। फिल्म का नाटकीय ढांचा आगे चलकर एक विश्वसनीय थ्रिलर की शक्ल ले लेता है तो सिर्फ इसलिए कि घोष ने बहुत सचेत रूप से खुद और बाकी किरदारों के बीच की दूरी को कायम रखा है।

शूटिंग शुरू होने के कुछ समय बाद फिल्मकार को कारखाने की उस साइट से दूर रहने की हिदायत दी गई थी जहां एक विशॉल शॉपिंग मॉल और बहुमंजिला इमारतों का निर्माण चालू हो चुका था। घोष इससे नहीं डिगीं। उन्होंने शम्भु को सिखाया कि कैमरा कैसे चलाया जाता है और उसे एक डिजिटल कैमरा थमा दिया। उसके बाद से शम्भु ने अपनी जिंदगी के उन कोनों की शूटिंग की जहां अन्यथा घोष की पहुंच हो पाना संभव नहीं थी। उषा पंखा कारखाना के पेंटिंग विभाग में मजदूर से शम्भु का कायांतरण एक सिनेमटोग्राफर में हो गया। यह उसका अपना रुझान नहीं था, बल्कि गरीब-मजलूमों के एक कलाकार की मजबूरी थी कि कैसे एक उत्पीडि़त भारतीय परिवार के लम्हो को कैद किया जाए1 रानू घोष को इस बात का श्रेय जाता है कि फिल्म के क्रेडिट रोल में उन्होंने कैमरे का श्रेय शम्भु को भी दिया है और खास बात ये कि अपने नाम से पहले शम्भु का नाम लिखा है।

फिल्म के एक और हिला देने वाला दृश्य वह है जो दर्शक को घोष और सिंह परिवार के साथ उनके पुश्तैनी गांव-खेत तक ले जाता है। शम्भु के बूढ़े पिता और मां उसके ऊपर अतिशय स्नेह बरसाते हैं। वे इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं दिखते कि उनके बेटे के साथ कोई बदकिस्मती हुई है। अदालत में मुकदमा लड़ने के शम्भु के फैसले को वे अपना समर्थन देते हैं। दोनों ही शम्भु पर खूब लाड बरसाते हैं, लेकिन शम्भु शायद अपनी मां के ज्यादा करीब है जिसे वह कैमरे के सामने पूरी अंकवारी में भर लेता है। वह उसे महानगर की शैतानी ताकतों के खिलाफ आगाह करती है लेकिन अपनी इज्जत और अधिकारों के लिए उसकी लड़ाई के लिए प्रोत्साहित भी करती है। कैमरे में पारिवारिक संवाद, घर के भीतर और बाहर का माहौल् ओर खेत आदि खूब अच्छे से कैद हुए हैं। थोड़ी देर के लिए ही सही, एक ग्रामीण परिवार के अपनापे को रेखांकित करने में कैमरा कामयाब है। यह मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य अचानक टूटता है जब परिवार लौट कर कलकत्ता वापस आ जाता है, जो शहर कभी मजदूर वर्ग के संघर्ष और एकजुटता का गढ़ हुआ करता था लेकिन आज काल और परिस्थितियों की छाया में खुद अपना ही एक धुंधला प्रतिबिंब बनकर रह गया है।

यही बदलाव शम्भु जैसे मजदूर को भीतर तक आहत करता है, जिसके एक दृश्य में काफी करीबी से रेखांकित किया गया है जहां वह अपने कुछ पुराने साथियों संग शराब पी रहा है जो उसके उलट खुद को दिलासा दे चुके हैं और आसपास डूबती हुई दुनिया के साथ राबिता बैठा चुके हैं। शम्भु के पास जो डिजिटल कैमरा है, उससे वह उन मयनोशी के पलों को रिकॉर्ड कर लेता है। अब तक उसने खुद को ऐसा ज़ाहिरनहीं किया था जैसा उस वक्त करता है। अपने दोस्तों और यूनियन वालों द्वारा अकेला छोड़ दिए जाने का उसका दर्द इसी पल में मुखर होता है। बहस होती है, पारा गरमाता है और इनके रिश्तों के बीच जो दूरी पनप चुकी है, वह खुलकर सामने आ जाती है।

यह दृश्य संयोजन यथासंभव रोमांचक है। छवियों और ध्वनियों की खुदरदरी गुणवत्ता घोष जैसे प्रशिक्षित और कुशल फिल्मकार की सुघड़ता के साथ एक विपयर्य रचती है। शम्भु की सिनेमटोग्राफी में जो जमीनी सोंदर्य है, वह फिल्म में आहत हो चुके किरदारों के भय और कुंठाओं के साथ सामान्य से अधिक न्याय करता है हालांकि उनकी टूटन सिंह परिवार से ज्यादा नहीं है। वास्तव में शम्भु का कैमरे पर कच्चा काम रानू घोष की कैमरे को लेकर परिपक्व समझदारी को एक रचनात्मक श्रत्रांजलि है।

शम्भु जब सोने की तैयार कर रहा होता है, उस वक्त का सीक्वेंस न केवल उसके निजी संघर्ष को बयां करता है बल्कि उसके वर्ग की अस्थिर और अनिश्चित स्थिति का चित्रण है- एक ऐसा लकड़हारा जिसके पास काटने को लकड़ी नहीं है या फिर एक ऐसा भिश्ती जिसके पास काढने को पानी नहीं है। बेरोजगार कामगार की ऐसी विडंबना की कल्पना कर पाना कठिन है। शम्भु जो काम कर रहा है, वह किसी चाहत के चलते नहीं बल्कि इसलिए कि उससे बेहतर पगार देने वाला और कम तनाव देने वाला काम उसके पास है ही नहीं।

हमें बाद में इस बात का अहसास होता है कि इस दृश्य-श्रृंखला में दरअसल इस साहसिक शख्स की नियति का पूर्वाभास छुपा हुआ था। संगठित पूंजी की ताकत और लड़खड़ाती श्रमिक चेतना के बीच अपनी जंग में शम्भु प्रसाद सिंह एक हिंसक अंत का शिकार होता है- एक सड़क हादसा। अब भी एक संदेह बचा रहता है कि वह हादसा था कोई साजिश। फिल्म उसके बच्चों और बीवी के बारे में आगे कुछ नहीं बताती। दर्शक मान लेता है कि वे अपने गांव लौट गए होंगे और सबसे दूर छुपकर अपने जख्मों को सहला रहे होंगे।

इस किस्म की फिल्म को देखकर सिज़ेयर जवातिनी संतुष्ट लेकिन परेशान होते, जिनके सिनेमा, समाज और सियासत के बारे में विचारों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटैलियन सिनेमा में नवयथार्थवाद को जन्म दिया था। जवातिनी के कहे ये शब्द यहां याद आते हैं, ”मैं रोजमर्रा की जिंदगी के वास्तविक नायक से मिलना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि उसकी गढ़न कैसी है। उसके पास मूंछ है या नहीं, वह लंबा है या ठिगना। मैं उसकी आंखें देखना चाहता हूं और मैं उससे बात करना चाहता हूं।” रानू घोष ऐसे ही एक किरदार का हमारी आंखें के सामने जीवंत कर देती हैं जो ”रोजमर्रा की जिंदगी का वास्तविक नायक है”। वे हमारा उससे संवाद संभव बनाती हैं, उसके अतीत और वर्तमान में हमें ले जाती हैं और शायद उसके अनुभवों के आईने में हमें बड़ी पूंजी के हमले के आलोक में अपना भविष्य देख पाने में समर्थ बनाती हैं- हम, जो रोज़मर्रा की जिंदगी में अपने दिलो दिमाग, संवेदना, ताकत और चेतना के मामले में शम्भु प्रसाद सिंह से भी कमतर नायक हैं।

घोष इस नायक के तात्कालिक और विस्तारित परिवार से भी हमारा साक्षात्कार कराती हैं, जो उस ज़रूरी प्रेम और समझदारी से हमारा परिचय करवाता है जहां से शम्भु की निर्भीकता को ताकत मिलती थी। दो कमरे और एक बालकनी की संकरी सी जगह में वे हमें ले जाती हैं जहां हम एक उभरते हुए कलाकार को अपने हाथों में एक ऐसा खिलौना लिए देखते हैं जो शायद उसने पहले कभी देखा तक नहीं था, चलाना तो दूर की बात रही। क्या यह मुमकिन है कि हमारे इस नायक ने कभी कल्पना की रही हो कि एक दिन यह दुनिया उसी अजीब खिलौने से उसके दर्ज किए श्वेत-श्याम दृश्यों के माध्यम से उसे पहचानेगी या बेहतर जान सकेगी?

(साभार: समयांतर)